课堂教学为什么要创设情境?对此问题,不同的教师有不同的答案。有的说是为了激发学习兴趣,有的说是为了贴近学生生活,也有的说是为了彰显新课程理念,众说纷纭。笔者认为,创设情境的目的除兼有上述3个方面之外,更为重要的价值取向在于引发学生的思考,激活学生的思维,为学生更为有效地建构知识助力。在此,笔者想借用几位名师课堂教学中的情境创设案例,谈几点个人对此问题的看法。

1.“这一排图形的最远方应该是什么?”——在观察情境中思考。

案 例:名师张齐华“圆的认识”设计片段。

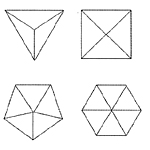

师:通过探讨我们发现,圆的所有半径或直径都相等,其实,在其他平面图形中也存在类似于圆内的等长线段的情形。(媒体出示。)

师:请大家看正三角形,你觉得连接中心点和顶点的这3条线段长度一样吗?继续观察正方形、正五边形、正六边形,你又有什么新发现?

生:正三角形中有3条相等的线段,正方形中有这样的线段4条,正五边形中有5条,正六边形中有6条。

生:不管是正几边形,都会出现几条这样的同样长的线段。

师:如果是正七边形呢?

生:有7条。

师:正八边形呢?

生:有8条。

……

师:如果按照这样的规律排下去,正九边形、正十边形……想象一下,在这一排直线图形的最远方,应该是怎样的一个图形?

生:圆!

启 示:创设直观情境,引导学生观察,是教师组织课堂教学的重要方式。但是在听课中我们经常发现,有的教师在创设观察情境时,不注意对素材的斟酌与筛选,缺乏有效的优化与组合,要么表面刺激过强,要么思维引导缺位,延误了教学时机,降低了教学效率。张齐华老师创设的这个情境,在充分考虑所学内容特点的基础上,把丰富的数学信息融入到简洁的图形排列当中,使学生在观察图形中思考规律,在思考规律中品尝乐趣,做到了眼、脑、心的有机结合。从张老师所创设的这个观察情境案例中我们可以得出以下两点启示:1.素材不能脱离知识。我们为学生出示的观察素材,不仅要紧密联系学生实际,还要紧扣学习内容,不能仅仅为了“养眼”、“煽情”,而忽视学生观察力的培养。2.观察不能脱离思考。如果说语文观察的目的是为了激发想象,那么数学观察的目的则是为了引发思考。我们为学生提供的观察素材,一定要包含丰富的数学信息,彰显清晰的数学问题,使学生在观察中集聚思考,在思考中产生探究的冲动,进而在探究中品味成功的乐趣。

2.“一定能摸到黄球吗?”——在操作情境中思考。

案 例:特级教师牛献礼“可能性的大小”教学片段。

师:同学们在超市里见过摸奖的活动吗?

生:见过。

师:想不想亲自体验一下?

生:想!

师:那现在牛老师就是超市的老板,因为考虑到摸奖的人特别多,所以老师特意准备了两个盒子。

教师请9名同学分成两队上台分别在两个盒子里摸球。在摸球中学生发现,第一个盒子里摸到的大都是黄球(黄球为中奖),而第二个盒子里只有一位同学摸到了黄球。

师:(问摸到白球的同学。)人家都中奖了,你们是不是觉得因为他们摸奖的水平特别高?

生:不是。我们摸的盒子里可能白球多,黄球少。

教师公布球数:第一个盒子里6黄1白,第二个盒子里1黄6白。

师:如果再给你们一次机会,你们会选择哪个盒子?(生都站到了第一个盒子前面。)

师:为什么都选第一个盒子呢?

生:因为这个盒子里的黄球多,中奖的机会多。

学生再次操作,结果又一名学生依然摸到了白球。

师:不是说摸到黄球的可能性大吗?怎么他摸到的还是白球呢?

生:因为这个盒子里有白球,就有可能摸到。

师:可是白球只有一个啊?

生:只有一个也能摸得到。

师:通过这个活动你对可能性又有了什么新的认识?

生:如果盒子里有两种颜色的球,两种球都有可能摸到。

生:哪怕只有一个白球也有可能被摸到。

……

启 示:新课程实施以来,动手实践作为学生学习的一种重要方式已经在教学中得到广泛应用。但是,在教学中,由于很多教师对“动手实践”理解不到位,应用不合理,导致学生的动手实践只停留在执行指令的层面,活动流于形式。在上述案例中,牛老师所创设的“摸球”活动并不是让学生进行简单的数学“经历”和“验证”,而是通过实际操作引发学生的思考,“为什么在黄球多的盒子里还能摸到白球”,进而促使学生对自己的操作进行更深层次的思维交流。从牛老师这个案例中我们可以得到以下几点启示:1.动手操作不是教学手段。小学生认知水平低,抽象思维差,动手实践作为学生知识建构和思维过渡的重要途径参与到学生的学习过程中就成为必然。它是学生探究知识和表达思想的一种内在需求,而非教师为了完成教学指标而人为规设的条框。2.动手实践不是简单“经历”。在听课中我们经常发现,有的老师为学生准备了充足的材料供学生操作,但是学生的积极性仍然不尽如人意。原因何在?就是教师只关注了学生在操作中的经历,而忽视了活动本身对学生内在动因的激励,将实践探究演变成了一种简单的肢体运动。

3.“手绢为什么不在晶晶的后面?”——在比较情境中思考。

案 例:特级教师黄爱华执教“找规律”课堂片段。

师:同学们编的有规律的花边真好!老师这里也编了一个。

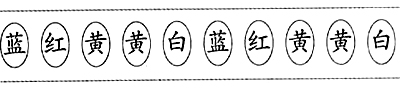

媒体出示一个有规律的花边。(脸谱图。)

师:看清楚,想明白,老师报第几个,你们就说是什么,好吗?

师:第22个是——

生:红脸。

师:第68个是——

生:黄脸。

……

师:你们为什么能这么快说出答案?诀窍在哪里?

生:因为每5个一组,用总数除以5以后,看还剩多少就知道是什么颜色的脸谱。

……

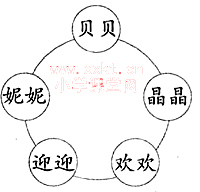

师:下面我们来玩一个游戏——丢手绢。

媒体播放游戏规则:如图,沿着顺时针的方向跑,每跑一步刚好到下一个福娃背后。现在,小强从贝贝背后 www.gaofen123.com 开始起跑,跑了32步,手绢会丢到哪个福娃的背后呢?

生:他会丢到晶晶的背后,32÷5=6(组)……2(个),贝贝——晶晶,刚好是晶晶的后面。

生:不是,应该是欢欢的背后。32÷5=6(组)……2(个),晶晶——欢欢,刚好是欢欢的后面。

师:问题到底出在哪里呢?

……

启 示:比较方法是各种认识和各种思维的基础(乌申斯基语)。在教学中,虽然我们已经对此给予了关注和应用,但是应用的方式和效果并不明显。一些教师往往只注重了问题情境的呈现时机,而忽视了情境的呈现方式。在上述案例中,黄老师就充分发挥情境的对比作用,当学生在无意中走入思维惯性的误区时,及时提供合理的比较情境,引发学生的思维冲突,使学生能够及时摆脱思维定式的束缚,把所学知识灵活地运用到解决实际问题当中去。通过黄老师所创设的这个比较情境,我们可以认识到,在教学中有意识地运用比较,不仅能集中学生的注意力,激发学生的求知欲,而且可以使学生获得的新知更加鲜明、准确,旧知更加深刻、牢固,还可以提高学生分析问题、解决问题的能力。

4.“王老师有特异功能”—— 在游戏情境中思考。

案 例:名师王延安“猜猜是单还是双”课堂片段。

师:今天咱们一起研究奇数和偶数的运算规律。王老师有特异功能,你们信吗?

生:不信!

师:不信就试试!下面我们一起做个游戏,伸出你的两只手,在上面写上两个数,但必须一个是奇数,一个是偶数。然后左手上的数乘3,右手上的数乘2,并把两个得数加起来。你只要告诉老师得数,我就能猜出你两只手上的数分别是奇数还是偶数!

生1:我的得数是227。

师:那你左手上一定是个奇数,对不对?

生1:对,我也会。

师:你也会?来给他猜一个。

生2:我的和是7。

生1:左手是奇数,右手是偶数,对吧?

生2:对。

师:呀!握握手,你也是大师呀!不过,到底是我和他都有特异功能呢,还是这里边有秘诀呢?

生:有秘诀!

师:有秘诀?谁知道?

……

启 示:游戏活动是我们创设情境经常采用的方式。但是在实际教学中,我们发现很多教师不能准确把握“游戏”的度,有的把游戏强加于课堂,为了游戏而游戏;有的则常常游戏过了头,分散了学生的注意力,降低了课堂教学效率。而在王延安老师的这个课堂教学片段中,王老师用巧妙的设计事先为学生挖了一个小“陷阱”,并通过学生的实际计算引发了大家强烈的探究兴趣。在设疑——激疑——释疑的游戏进程中,学生不仅品味到了游戏本身的乐趣,更享受到了数学思考所带来的精神愉悦。从王老师所创设的这个游戏情境中我们可以得到这样的启示:1.激发兴趣不能成为游戏情境的唯一追求。我们经常看到这样的现象,学生在教师创设的游戏活动中玩得热热闹闹,忘乎所以,游戏过后却一无所获,情绪低沉。原因就在于教师只注重了情境的游戏味,而忽视了活动的数学味。缺乏思考性,不能激活学生的数学思维,情境创设就失去了意义。2.游戏情境的形式应该是多样的。一提到“游戏”,很多教师首先想到的就是让学生动起来、乐起来,其实游戏情境的营造方式很多,我们应该结合学生的年龄和所学内容的特点,本着简洁、有趣的原则,通过有效的情境创设使学生能够以积极的姿态投入到知识探究活动中来。

曾在福建师大余文森教授的文章中看到过这样一个比喻:将15克盐放在你的面前,无论如何你难以下咽。但当将15克盐放入一碗美味可口的汤中,你早就在享用佳肴时,将15克盐全部吸收了。这个比喻就非常形象地向我们诠释出了创设情境在课堂教学和学生学习中的作用。可以说,教学情境既是教师教学的突破口,又是学生思维发展的生发点,希望我们广大一线教师都要重视课堂情境的创设,不断提升学生的课堂学习质量。

生:不信!

师:不信就试试!下面我们一起做个游戏,伸出你的两只手,在上面写上两个数,但必须一个是奇数,一个是偶数。然后左手上的数乘3,右手上的数乘2,并把两个得数加起来。你只要告诉老师得数,我就能猜出你两只手上的数分别是奇数还是偶数!

生1:我的得数是227。

师:那你左手上一定是个奇数,对不对?

生1:对,我也会。

师:你也会?来给他猜一个。

生2:我的和是7。

生1:左手是奇数,右手是偶数,对吧?

生2:对。

师:呀!握握手,你也是大师呀!不过,到底是我和他都有特异功能呢,还是这里边有秘诀呢?

生:有秘诀!

师:有秘诀?谁知道?

……

启 示:游戏活动是我们创设情境经常采用的方式。但是在实际教学中,我们发现很多教师不能准确把握“游戏”的度,有的把游戏强加于课堂,为了游戏而游戏;有的则常常游戏过了头,分散了学生的注意力,降低了课堂教学效率。而在王延安老师的这个课堂教学片段中,王老师用巧妙的设计事先为学生挖了一个小“陷阱”,并通过学生的实际计算引发了大家强烈的探究兴趣。在设疑——激疑——释疑的游戏进程中,学生不仅品味到了游戏本身的乐趣,更享受到了数学思考所带来的精神愉悦。从王老师所创设的这个游戏情境中我们可以得到这样的启示:1.激发兴趣不能成为游戏情境的唯一追求。我们经常看到这样的现象,学生在教师创设的游戏活动中玩得热热闹闹,忘乎所以,游戏过后却一无所获,情绪低沉。原因就在于教师只注重了情境的游戏味,而忽视了活动的数学味。缺乏思考性,不能激活学生的数学思维,情境创设就失去了意义。2.游戏情境的形式应该是多样的。一提到“游戏”,很多教师首先想到的就是让学生动起来、乐起来,其实游戏情境的营造方式很多,我们应该结合学生的年龄和所学内容的特点,本着简洁、有趣的原则,通过有效的情境创设使学生能够以积极的姿态投入到知识探究活动中来。

曾在福建师大余文森教授的文章中看到过这样一个比喻:将15克盐放在你的面前,无论如何你难以下咽。但当将15克盐放入一碗美味可口的汤中,你早就在享用佳肴时,将15克盐全部吸收了。这个比喻就非常形象地向我们诠释出了创设情境在课堂教学和学生学习中的作用。可以说,教学情境既是教师教学的突破口,又是学生思维发展的生发点,希望我们广大一线教师都要重视课堂情境的创设,不断提升学生的课堂学习质量。

TAG: